有機化合物の安定同位体比が持つポテンシャル

はじめに:

自然界には,多種多様,ほぼ無限の種類の有機化合物が存在し,それぞれが非常に特徴的な機能・役割を持っています(... 持っているはずですが,よくわからないものが多い)。そして,有機化合物を構成する水素・炭素・窒素などの元素には安定同位体が存在し,その比率には,

- 地球上の物理化学・生化学反応の基質・経路・フラックスに対して定量的に変化する

- この基本原理が個々の反応スケールの研究から地球化学・地質学スケールの研究まで共通の一般則として広く適用できる

という2つの性質があります。従って,有機化合物の安定同位体比の研究には,適切な有機化合物(または,その一部の部位)の適切な元素の同位体比を,研究目的に合わせて「うまく」使うことができれば,我々の周りで起こる様々な現象の5W2H(who, what, why, when, where, how, how many)を,優れた精度で「定量的」に理解することができる,という可能性があり,またそれに挑戦する「おもしろさ」があります。この「おもしろさ」が,私たちの研究室の重要なモチベーションの1つであり,それを国内外の共同研究者や研究室の学生達と共有したいと考えています。

安定同位体に関する基礎知識

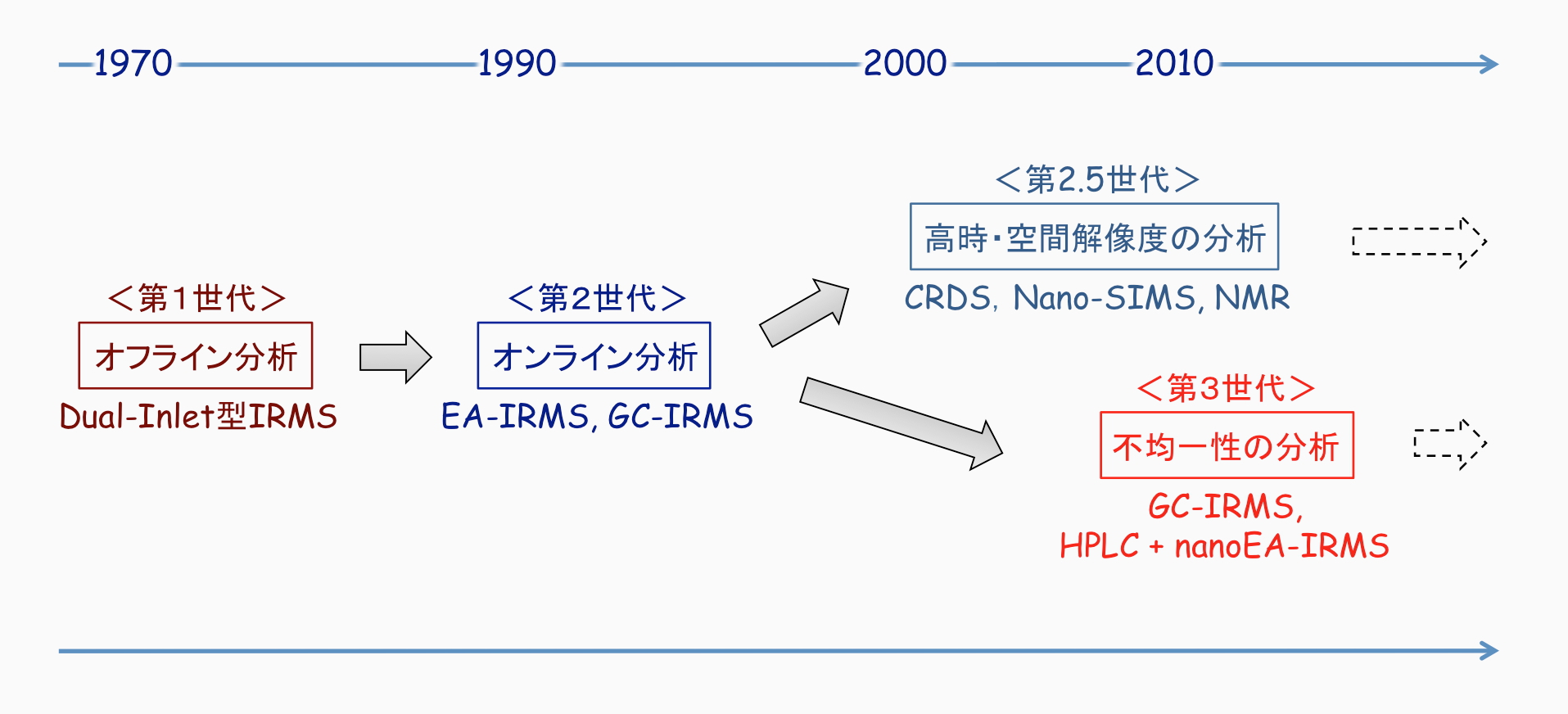

有機物(有機化合物)の安定同位体比の測定法は,Dual inlet型IRMSを使用する<第1世代分析>,EA-IRMSやGC-IRMSを使用する<第2世代分析>,CRDS, Nano-SMIS, NMRを使用する<第2.5世代分析>,そして,GC-IRMSや,HPLC + nanoEA-IRMSを駆使して化合物間や単一の化合物の中の異なる元素間の同位体的不均一性を調べる<第3世代分析>と発展してきました。

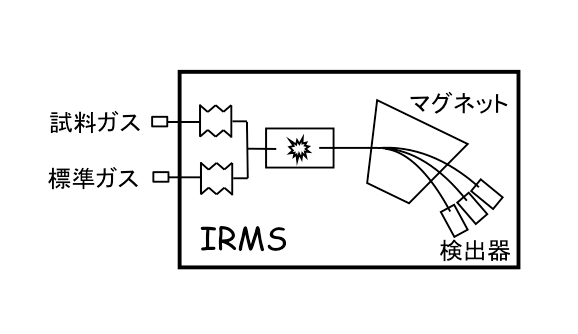

Dual-Inlet型IRMS

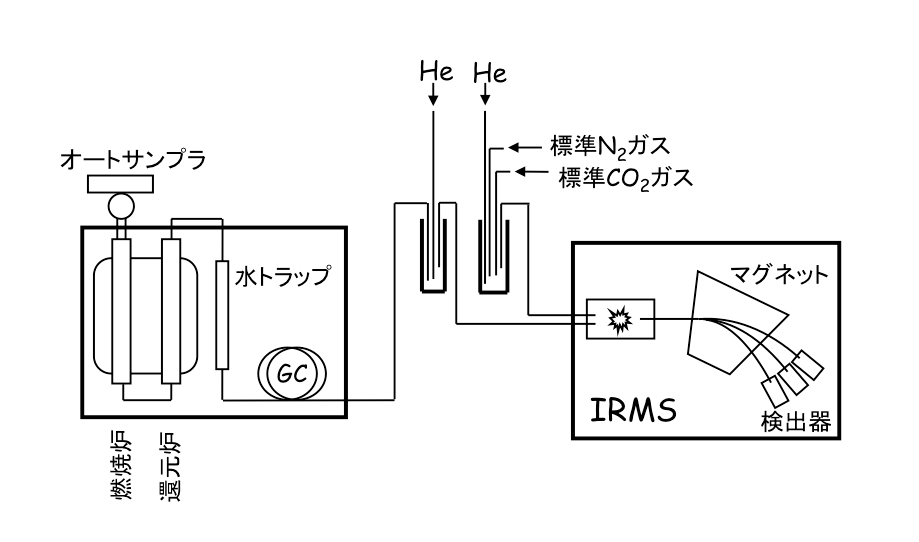

EA-IRMS

EA-IRMSは,

試料導入 → ガス化 → GC → IRMS

のフローで,試料に含まれる全炭素・全窒素のガス化,異なる種類のガス(例えば,二酸化炭素ガス)のGC分離,同位体比の測定の順で分析が行なわれるため,試料全体に対して,複数の元素(例えば,炭素と窒素)の同位体比を,ほぼ同時に測定することがでできます。

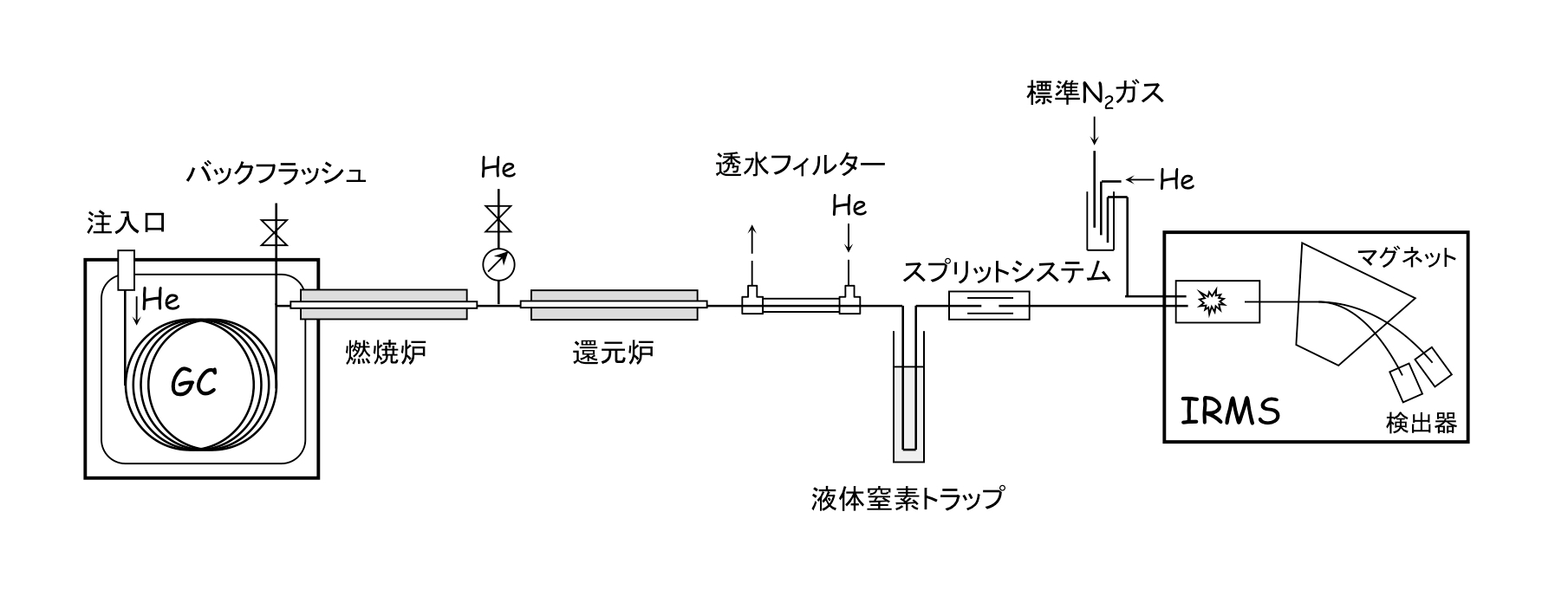

GC-IRMSは,

試料導入 → GC → ガス化 → IRMS

のフローで,試料に含まれる複数の有機化合物の分離,個々の有機化合物のガス化,同位体比の測定の順で分析が行われるため,試料に含まれる複数の有機化合物に対して,1つの元素の同位体比を,化合物ごとに測定することができます。

[Major Contents]

Welcome English / 日本語

People/メンバーの紹介

Research subjects/研究の概要

Seminar/研究室ゼミ

Prospective Students/学生募集

Fee for Analysis/依頼分析

スポンサー/Sponsorship

[Others]

安定同位体比を用いた研究の基礎知識

海水魚とサンゴの飼育: 概要 と 注意点

水槽の説明と自作 と ギャラリー

コラム:研究者を志す皆さんへ

研究室の写真: Instagram と 写真ギャラリー